東京農業大学第二高等学校・東京農業大学第二高等学校中等部

大東文化大学第一高等学校

大東文化大学第一高等学校(東京都板橋区高島平)は、1962年に大東文化学園によって開校された「剛健・中正・努力」を教育理念に掲げる共学校です。生徒の進路に応じて「特別進学クラス」「選抜進学クラス」「進学クラス」の3コースを設置し、国際理解教育に力を入れ、カナダやニュージーランドへの留学、海外生徒を迎えるホスピタリティプログラムなど多彩な交流を実施しています。部活動も文化系・運動系ともに盛んで、全国・地域大会で優れた実績を誇ります。国際性と進学サポートに強みを持つ学校です。

今回は、大東文化大学第一高等学校の入試広報部長である木村先生と入試広報部の増村先生に、これまで入試広報で抱えていた課題感や、2024年度から本格導入したデジタル戦略による広報活動やその反応の変化について伺いました。

※本記事は2025年8月時点の情報となります。

大東文化大学第一高等学校

入試広報部 部長 入試広報部

大東文化大学第一高等学校

入試広報部 部長

入試広報部

木村先生

かつては全教員に中学校や塾を割り振って訪問活動もしていました。当然先方さんも忙しく、アポイントを取らずに訪問することも難しい時代になり、本校でも教員の働き方改革の流れを受け、訪問活動自体は7~8年前にやめています。

塾に関しても出入りが激しく、「昨年訪問した塾が今年にはなくなっている」といったケースも多く、継続的な関係構築が困難な点も訪問を取りやめた理由の1つです。私が広報部長となって訪問の再開も検討しましたが、授業との両立で時間的に難しく、地域の中学校に3年生全員分のパンフレットを配布していくまでが限界でしたね。

また、情報発信に関しても、デジタルの広報施策はほとんど行っておらず、高校受験情報誌への情報掲載やオープンスクールや学校説明会などのイベントが広報活動の中心でした。デジタル領域といえば、年に1~2回、付き合いのあるWEB媒体に広告記事を掲載する程度。情報誌に掲載してもどの程度見られているのかが可視化できず、正直「効果があるのかないのかも分からない」という状況でした。

また、本校ではイベント時のアンケートも実施しておらず、データを活用するという意識も当時はありませんでした。

増村先生

私は当時、入試広報部ではありませんでしたが、オープンスクール参加者からは「挨拶がしっかりしている生徒たちですね」や「困っていたら生徒が案内してくれた」といったお声をいただくことが多く、「部活動が盛んでマナーやコミュニケーション力の高い生徒が多い」という本校の良さは実際に足を運んでいただくことで伝わる、という認識でした。データやエビデンスの重要性は感じつつも、やはり本校に来ていただき、生徒や教員に会ってもらうことが一番だと考えていました。

木村先生

私が広報部長に就任した年に新型コロナウイルス感染症が流行し、外部の方を校内に一切お招きできない状況になり、対面イベントすべてが中止となりました。その年は入学者数が定員を大きく下回ってしまい、「このままではいけない」と強い危機感を抱きました。その経験を通して、増村先生が述べたように「本校に来ていただき、生徒や教員に会ってもらう」ことの重要性も改めて浮き彫りになりました。

木村先生

まず取り組んだのはホームページのリニューアルです。従来のPC向けからスマホ対応のモバイルフレンドリーな設計へ移行しました。予算確保から完成まで約2年を要する大規模のプロジェクトでした。その後は、公式Instagramを開設し、本校の日常の様子を写真や動画で発信するなど、デジタル施策の重要性が広報部内で徐々に高まっていきました。

木村先生

はい。当時PLANEdさんから聞いた、「学校HPやSNSは受け皿なので、どのように受験者層を探して、引き込んでくるのか?」といった、情報収集段階からデジタル上で流れをつくる戦略は非常に興味深かったです。

実際、Instagramを開設した2022年にはGoogle広告もテスト的にやり始めていましたが、広告展開時期はホームページのアクセスは増えるものの、それが関心を持った受験者層なのか?イベント参加までつながっているのか?といった部分までは把握できていませんでした。

そのなかで、デジタル上でのターゲティングと流入状況の可視化、LINEによる囲い込みなど、具体的な戦略アドバイスだけでなく、運用面も包括的にお手伝いいただけると知り、大変心強かったです。特にLINEに関しては、本校だけで運用管理をするのは難しいという理由で断念していた経緯がありましたので、その他デジタル戦略とも連携しながら、LINE運用全体をサポートいただけるという点は魅力的でしたね。

現在、本校のLINE配信では「広報部長・木村」名でメッセージも掲載しているので、イベント時には「LINEの先生ですよね!」と声をかけてくれる受験生もおり、確実に伝わるコミュニケーションツールとしてのLINEの力を実感しています。

増村先生

事前に情報を調べているなかで本校の特徴を把握し、オープンスクールや学校説明会に参加いただく方が増えた印象です。イベント当日もこれまで出ていた質問とは違い、深い質問をされる方も多くなりました。もちろん、説明会で情報を聞きたい、と気軽に参加していただいて問題ないのですが、デジタル上での対策がうまく機能している成果だと感じています。

木村先生

最近は、「2年生のときにLINE登録して、今年説明会に来ました」という声も多く聞かれます。高校受験に関しては情報収集も早期化が進む中で、年度をまたいで継続的に情報提供できる体制が整ったのは大きいですね。これは紙媒体では実現できなかったことです。

木村先生

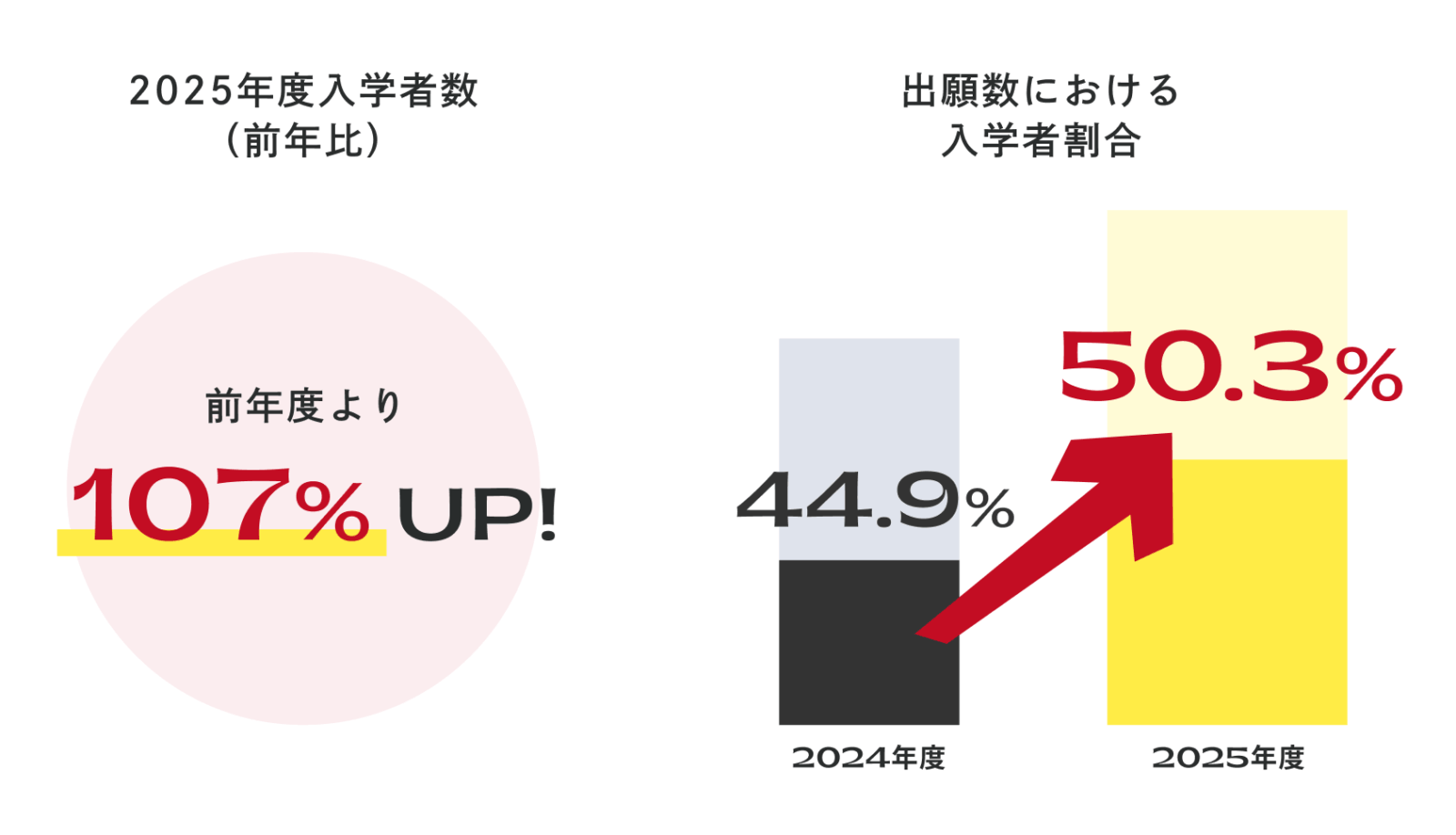

併願で受験したが、公立校の結果が出る前に本校に入学を決めるなど、志望度合いの高い受験者層が拡大したと分析しています。本校を理解したうえで志望される方が増えたことで、実際に受験者の歩留まり率は昨年よりも5ポイント強アップし、最終的な入学者数は前年比で107%に拡大しました。今年の入学生からは「希望の学校に入学でき、楽しめている」という雰囲気も強く感じられています。

増村先生

入学前のイメージと入学後のギャップをなくし、ミスマッチを防ぐためにも、情報収集段階から学校の中身をしっかりと届けていきたいと考えています。そのうえで、実際にイベントで本校に足を運んでいただくことが一番大事だという思いは変わらないので、来校のきっかけづくりとしてデジタル施策を強化していきたいです。

木村先生

増村先生がおっしゃるようにミスマッチがないことが最も重要です。そのうえで、本校を選んだ生徒には、自分の進路を自分で切り拓けるようになってほしいと願っています。少子化が進む中で、これまで通りの広報のやり方では受験生は集まりません。現在、将来構想委員会が立ち上がり、学校全体で変革を進めているフェーズにあります。これからはデジタル戦略もうまく活用して、積極的に本学の魅力や特長を発信していきたいと考えています。

Contact