多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校

東京農業大学第二高等学校・東京農業大学第二高等学校中等部

東京農業大学の2番目の併設高校として、1962年に群馬県高崎市に創立され、2025年度に創立64年目を迎える東京農業大学第二高等学校様。教育方針に「何事にも主体的に取り組める人材の育成」を掲げ、希望進路に合わせた4つのコースを設置。東京農業大学と連携した深い学びと実践的で体験を重視した学びの環境が整備されており、2023年度からは中等部を開校。また、多くの部活動が全国レベルで活躍しており、プロ選手も多数輩出するなど、文武両道の学校としても注目されている。

※本記事は2025年3月時点の情報となります

東京農業大学第二高等学校

東京農業大学第二高等学校中等部

入試広報部 部長 入試広報部

東京農業大学第二高等学校

東京農業大学第二高等学校中等部

入試広報部 部長

入試広報部

手島先生

本校は群馬県高崎市に所在しており、近隣エリア含め私立学校の数自体は首都圏に比べ少ないため、ほとんどの受験生は本校の名前は把握しているという状況かと思います。ただ、学校説明会を見ていると、興味がある受験者は来校いただけるが、本校の中身をあまり知らない方との接点はつくれていない、という感覚がありました。少子化による厳しい状況のなか「学校名は知っているが、どのような学校かは知らない」といった受験者に対し、学校の魅力をどのように伝えるのか?「潜在的な受験者層の掘り起こし」といった課題を以前より考えていました。

これまでの広報活動としては、入試広報部以外の先生方にも協力いただきながら、エリア内の中学校や塾訪問を大切にしてきました。一方で先生方の負担を考えると「足で稼ぐ広報」というかたちには限界があったのも事実でした。対外的な広報発信としては新聞広告やフリーペーパーなど紙媒体が中心でしたが、どうしても効果測定ができず反応が見えないため、費用対効果といった面でも難しかったです。

時代の変化とともに、受験生がデジタル上で情報収集するかたちが主流となり、周りではSNSを活用し始める学校も増えてきたなか、本校では2023年に新たに中等部を開校するということが決まりました。中等部開校に向けた準備がはじまった2020年くらいから「潜在的な受験者層の掘り起こし」を考え、入試広報部内でもデジタルを活用した情報発信の考えが強くなっていきました。

手島先生

実は私が広報担当する以前に、当時の入試広報部長がTwitterをテスト的に運用し、在校生の保護者向けに情報発信していた時期もありました。ただ、担当者が変わったタイミングで情報発信がストップしてしまうなど、SNSを継続する難しさを実感していました。

吉田先生

デジタル戦略を導入する前の2022年頃にも、広報部内ではinstagramなどのSNS導入を考えていました。ただ、当時の広報体制では、「誰が更新するのか?」「メッセージの質をどう担保するのか?」といった運用面が悩みどころなのは変わらず、継続性を考えていくとSNS導入には踏み切れておりませんでした。

そんな中、PLANEdさんのお話を伺う機会があり、受験生はもちろん、保護者年代の方も日常的に使っている「LINE」を入試広報に活用するという発想に興味をもったのが、デジタル戦略導入のきっかけとなりました。

手島先生

吉田先生から「LINEを活用した受験者とのコミュニケーション対策」という話があり、個人的にも「それだ!」とビビッときたのを覚えています。本校の入試イベントに来場いただいた方の反応は良く、アンケート結果からも参加者の満足度は高かったので、広報部内でも「説明会に来てさえもらえれば受験につながる可能性はある」と感じていました。興味もっていただいた方をつなぎとめることはもちろん、新たな受験者を引き込む意味でもLINEでのメッセージ配信の有効性を感じました。

吉田先生

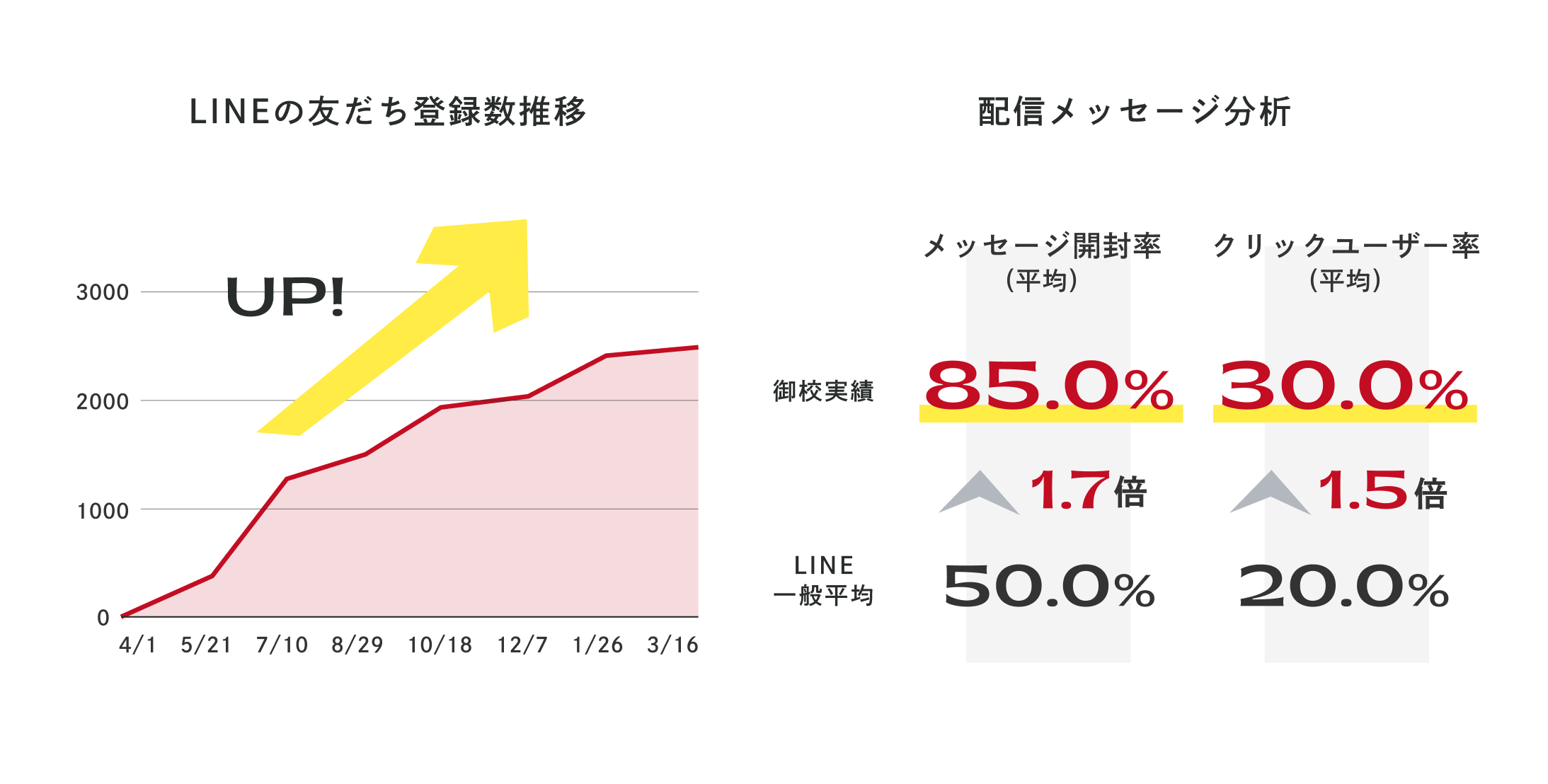

実際にLINE公式アカウントを運用してみると、登録いただいた方の推移やメッセージ開封率なども数字で見えてきますし、メッセージ配信後に入試イベントの予約が増えていくなど、わかりやすい反応が出ていました。課題だった運用面でも、PLANEdさんが配信スケジュール管理や配信内容までサポートしていただけたことで、尻すぼみにならず、継続的な情報発信が実現できた面も大きかったです。

最終的には初年度で2,000人以上の登録が確認できたのは驚きでした。スタンプやノベルティプレゼントなど、いわゆるオマケ要素で誘導したわけでなく、純粋に学校に興味をもってくれた受験者層を囲い込めた点がよかったと考えています。

手島先生

本校は保守的な文化というか、これまでデジタル戦略という部分もイメージができていない部分が多かったのですが、PLANEdさんからLINE公式アカウントの運用状況を定期的にレポートいただけたこともあり、私としても状況報告をしやすく、1年をかけて学内でデジタル戦略に対する理解度・信頼度が高まっていったと思います。

過去に法人側でもデジタル広告をやっていた時期もありますが、当時は単発になってしまっている印象が強く、効果測定もできていなかったです。今後、より多くの受験者層にアプローチすることを考えた際に、PLANEdさんの戦略では、デジタル上での接点を増やすだけでなく、LINEでの囲い込みまでつなげ、その反応を見える化していく、といった受験生の行動にあわせた「複層的なデジタル戦略」という違いが大きかったですね。学内でもこれまでの施策との違いや新たなデジタル戦略の理解が深まったことで、2年目のさらなる拡大戦略につなげることができました。

手島先生

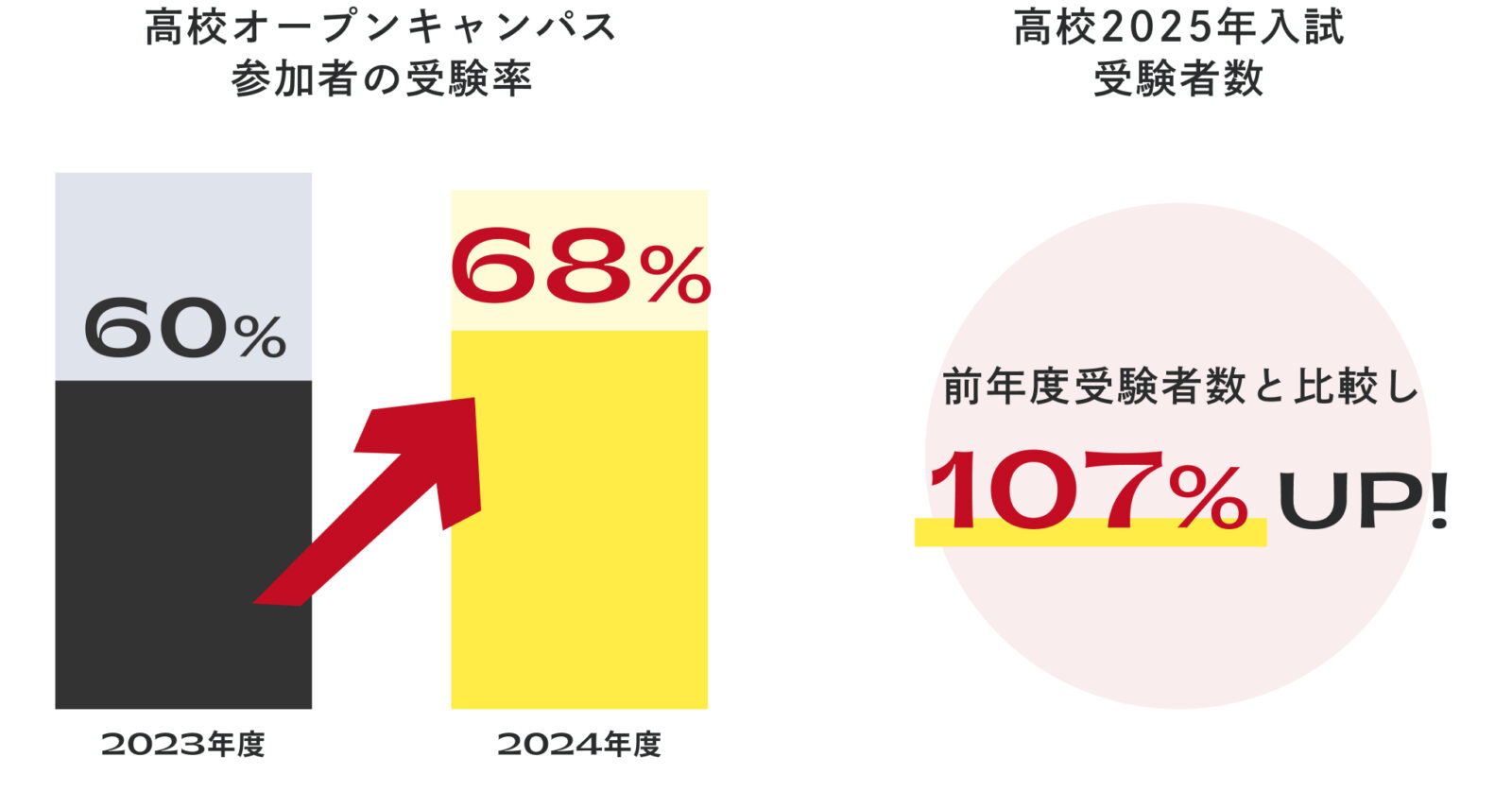

2年目はデジタル戦略を拡大していった結果、中高ともに入試説明会の参加者数が拡大しました。高校オープンキャンパス(8月実施)に関しては、参加者の68%が最終的に受験していただく結果となり、昨年の60%から8ポイント近く受験率がアップしています。中等部の方でも小学校4-6年生向けのイベントをLINEで告知した後すぐに30-40名の予約増につながるなど、非常にポジティブな反響がありました。

また、これまで渉外活動で回りきれていなかった埼玉県北部エリアからも、イベントに参加いただく方が出てくるなど、デジタル戦略でエリアターゲティングを展開してきた成果が見えたことも興味深いですね。過去に本校への入学者がいなかったエリアなのですが、本校の魅力が伝われば、興味をもっていただける可能性は感じたので、渉外活動の戦略の幅を広げていくきっかけにもつながると考えています。

吉田先生

本校はグローバル教育やプログラミング授業など、教育の特色がはっきりしている学校だと思います。だからこそ、説明会にご参加いただき、事前にそういった情報を知ったうえで受験していただく流れを作っていきたいと考えています。本校への関心や理解度が高い方にご入学いただき、学校選びの際のミスマッチを防ぐことが、より充実した学校生活を送っていただけることにつながってくると思いますので。

Contact